Exposición sobre la vida de Juan B. Selva en el Salón Blanco Municipal. La actividad dio relevancia a una figura clave nacida en nuestra ciudad, que trascendió el continente con su pensamiento y aportes a la lengua castellana.

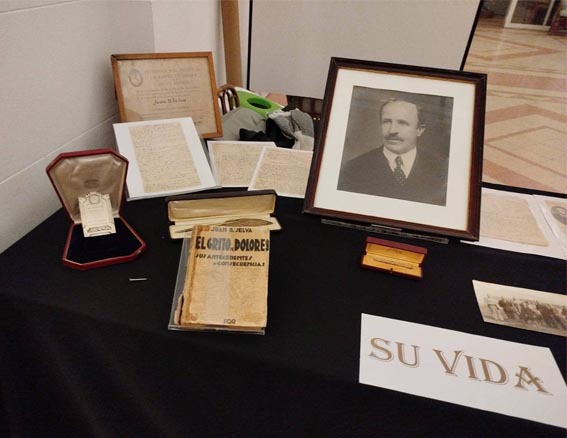

El martes pasado se llevó a cabo esta importante actividad impulsada y coordinada desde la Dirección y la Biblioteca del Museo Libres del Sur, auspiciada por el Instututo Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con exposición incluida de archivo sobre Selva, aportado por la Biblioteca del Museo.

Lucía Chiodi fue la encargada de brindar la Exposición y posteriormente dialogar con el público y responder inquietudes y preguntas. Es egresada del Profesorado de la Universidad Nacional de la Plata, colaboradora del Proyecto de investigación de dicha Universidad en “Filología y archivo en Argentina, aportes para una historia política y material de la lengua”, exbecaria y actualmente trabaja en la tesis de Licenciatura sobre la figura de Juan Bautista Selva. En agosto inicia el Doctorado en Culturas Latinas e Iberoamericanas en la Universidad Municipal de Nueva York.

Guillermo Ibarra fue el presentador de la invitada. A continuación, algunos fragmentos de la Exposición:

“Empecé a estudiar la carrera de letras en la Universidad Nacional de la Plata. Ahí, cursando filología hispánica, conocí un enfoque teórico que se llama glotopolítica y propone entender la lengua como un artefacto político que juega un rol central en las relaciones de poder. Ese concepto me fascinó y fue un puntapié eh inicial para todas las investigaciones que vinieron. Cuando terminé de cursar filología hispánica me acerqué al profesor y le dije, «me encanta tu materia, quiero hacer algo acá”. Él tenía este proyecto de investigación que se llama “Filología y archivo en Argentina…”. Y me comentó que existía la figura de Juan Bautista Selva, que todavía no estaba muy investigado. Y que tenía un libro muy conocido que se llamaba “La guía del buen decir”. Terminé esa conversación, me fui a la biblioteca de Humanidades y pedí todos los libros de selva. Ahí eh descubrí todo un mundo de esa idea que venía trabajando”.

“Con un Juan Bautista selva se me presentó muy claramente la idea de la lengua pura, la lengua limpia, la lengua correcta. Que unos tienen que aprender a hablar bien y puede ser contaminada por gente que habla mal. O podemos tener esta mezcla, esta idea de la lengua que se mezcla. En la primera página del prólogo él escribe: «Aquí la tarea que me he impuesto, mostrar los muchos errores de orden gramatical que deslustran el habla, como medio fa de facilitar el buen decir la mejor redacción. Bien se verá que no me limito a indicar deficiencias o errores para salvar la dicción o frase incorrecta, muestro cuáles son las palabras o locuciones que conviene emplear, cuáles los modelos que dan norma, Trato de apoyarme en la lógica y en el uso de los que mejor escriben.

Y para deslindar con más tino la verdad, contrapeso siempre el parecer de los autores que me han precedido en estas investigaciones, gramáticos o filólogos.” Acá él se presenta con una mirada purista de la lengua”.

“Dice más adelante: «Hace más de 20 años que acuden a consultarme mis alumnos maestros cuando tropiezan con alguna dificultad gramatical o lexicológica y que mejor he pensado que tener a mano un libro que pueda servir de consultor para alumnos, para maestros y para toda persona que quiera mejorar su decir o por lo menos evitar errores”. Y me interesó realmente la idea de que tiene estos alumnos maestros a los que les dedica su libro, la idea del profesor, del docente que quiere darles herramientas a sus a sus alumnos, que van a ser docentes también.”

“La firma final dice Dolores, Buenos Aires, marzo de 1915. ¿Cómo podía alguien tener tanta relevancia en el ámbito académico, en el ámbito intelectual de la época, estando en Dolores, cuando se suponía que todo pasaba por Buenos Aires? Eso me hizo decir, «Yo necesito saber más sobre este tipo”.

“Empecé a mandar mensajes. Estuve por dos años mandándole mensajes por Facebook a gente de Dolores con apellido Selva, preguntándoles si eran algo o de Juan B. Selva. Nadie me respondía, claramente no tenían nada que ver. Hasta que un buen día terminé gracias al profesor Vega, y en el Museo me encontré a Sol Álvarez, que me mostró todo lo que tenían archivado y encontré oro, cantidad de material había para poder empezar a analizar cómo él pensaba, cómo él veía”.

“Ganar la beca de estímulo a la vocación científica me dio un marco más legal si se quiere eh para poder empezar a sistematizar su obra. Una de las cosas más interesantes que apareció en este archivo del Museo es una tesis doctoral de Díaz Vélez, un profesor de la UNLP que en 1972 escribió esta tesis sobre Selva. Esto es muy interesante porque la UNLP, la Facultad de Humanidades no tiene registro de esta tesis doctoral. Que haya aparecido acá es muy interesante porque nos dice que sí hubo una investigación previa sobre Juan B. Selva y que alguien ya había sistematizado su vida”.

Desde la publicación de la Guía del Buen Decir en 1916, que fue publicada en España, podemos empezar a ver que tuvo repercusión internacional. Más allá de publicar en revistas y diarios nacionales como La Nación, la revista de la Universidad de Buenos Aires, y el boletín de la Academia Argentina de Letras, después publicó también en la España Moderna, el Boletín de la Real Academia Española de España, en La Habana y en una revista de Bogotá llamada Revista Javeriana. A todo esto lo fui recolectando de la tesis doctoral de Díaz Vélez”.

“En 1925 con Crecimiento del Habla, él empieza a recolectar palabras nuevas, acepciones nuevas que la Real Academia Española no venía registrando y no venía aceptando. Es muy interesante hacerlo acá en Argentina, pero insisto con la relevancia que tiene haberlo hecho estando en Dolores, en un pueblo del interior”.

“Para mí hay tres obras principales, esenciales. La primera es eh “El castellano en América, su evolución”, su primera obra, escrita en 1906 y es una recopilación de todas las clases y conferencias que dictaba en la Escuela Normal. Una genealogía del español desde que empezó a surgir en España con el contacto del latín, el griego, el fenicio, etc., y cuando llega a América. ¿Cómo es que esa lengua del conquistador se conecta con las lenguas de acá? Después para mí la “Guía…” es también muy buena y hasta me resulta por momentos graciosa por esa alternancia contradicción constantes, porque a veces cita a Cervantes, pero a veces Cervantes no le sirve porque habla en un español que no hablamos nosotros. Y otro libro interesante es “El crecimiento del habla”, donde hace esta recopilación de todas las acepciones nuevas que él ya venía publicando esporádicamente en distintos diarios y revistas. Los reúne a todos en ese libro”.